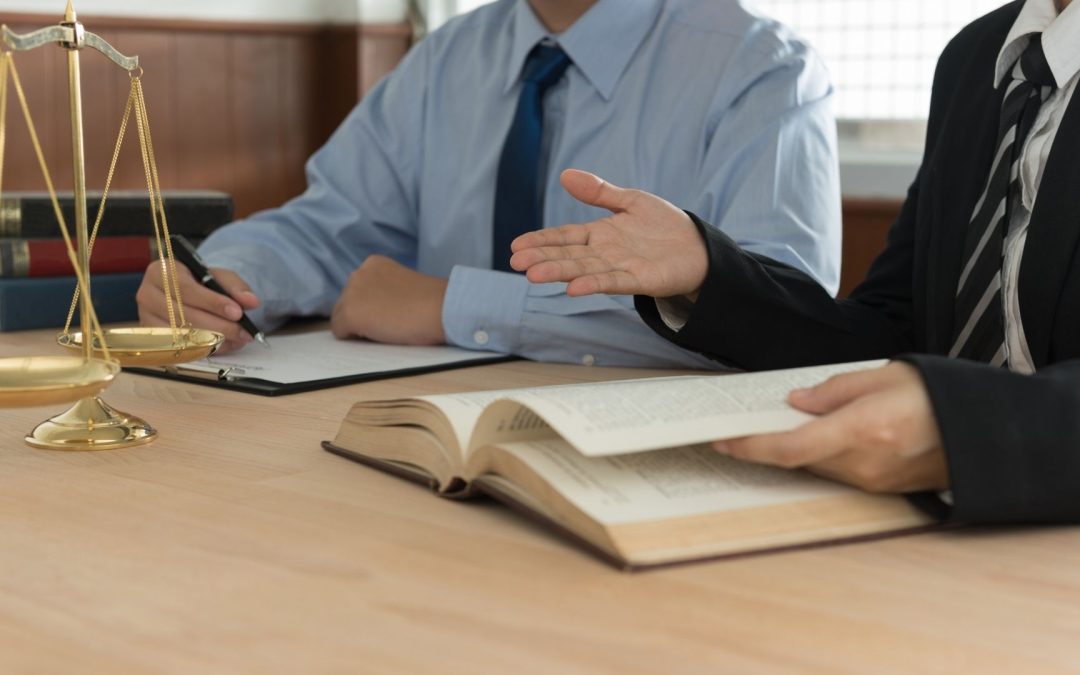

Bienvenue sur Droit UCP, votre guide pour une carrière réussie en Droit

Droit UCP est votre partenaire de confiance dans le monde juridique. Quel que soit votre objectif, de la Licence de Droit à la formation spécialisée, nous sommes là pour vous guider.

Commencez votre parcours juridique avec une Licence de Droit

Une Licence de Droit est la première étape cruciale sur la voie du succès juridique.

Préparez-vous pour le Concours de Droit

La réussite au concours de Droit demande une préparation sérieuse. Nos programmes de préparation sont conçus pour vous donner le meilleur avantage possible.

Devenez Avocat : Le Chemin à Suivre

Une carrière d’avocat est un objectif ambitieux et nous sommes ici pour vous aider à le réaliser. Découvrez les étapes clés pour y arriver.

Explorez la Faculté de Droit

La Faculté de Droit est votre terre d’exploration, où les fondements théoriques du droit prennent vie. Explorez les différentes disciplines et voyez comment elles s’appliquent dans le monde réel.

Avancez avec un Master en Droit

Un Master en Droit vous donne le pouvoir de vous spécialiser et de vous distinguer. Il s’agit d’une étape importante pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances juridiques.

Embrassez l’avenir avec une Licence Legal Tech

Une carrière d’avocat est un objectif ambitieux et nous sommes ici pour vous aider à le réaliser. Découvrez les étapes clés pour y arriver.

Nos derniers articles sur la formation et le droit

La vérité cachée derrière la pratique chamanique et le droit français Nous vivons une époque de changements constants, où les croyances et les pratiques spirituelles se diversifient et interagissent avec différents aspects de notre société, y compris le système juridique. Nous allons ici explorer la vérité cachée derrière la pratique chamanique en France, son évolution […]

L’esprit des Lois 2.0: Comment le numérique bouscule le droit

Le numérique bouscule nos vies, transforme notre travail, déplace nos interactions sociales, modifie nos divertissements et pénètre même nos lois. Oui, vous avez bien lu, nos lois. Panorama des nouvelles problématiques juridiques liées au numérique Le déséquilibre entre le numérique fulgurant et le droit en est le déclencheur. Le numérique, qui en son propre respect […]

Droit à l’oubli numérique : Révolution ou Menace à la Liberté d’Expression?

Comprendre le droit à l’oubli numérique : définition, exemples et enjeux Le droit à l’oubli numérique est une réalité qui s’est imposée avec l’ère du digital. C’est le droit qui permet à un individu de demander aux moteurs de recherche, comme Google, de supprimer certaines informations le concernant. Souvent, il s’agit d’informations personnelles qui peuvent […]

Les Robots et le Droit : Qui sera tenu responsable quand les machines commettent des crimes ?

Au fur et à mesure que nous entrerons dans l’ère de l’intelligence artificielle (IA) et de l’autonomie des machines à grande échelle, un problème épineux commence à se profiler à l’horizon : qui doit être tenu responsable lorsque les machines commettent des crimes ? Les défis actuels du droit face à l’intelligence artificielle Le cœur […]

Transformez votre confinement en opportunité : la formation en ligne

Nous sommes tous d’accord que le confinement a chamboulé nos routines habituelles. En revanche, nous pouvons transformer cet isolement forcé en une opportunité d’apprentissage. Et ce, grâce à la formation en ligne. Premier pas vers l’auto-formation : comprendre son importance et son efficacité Se former en ligne, ou l’auto-formation, est une approche qui peut sembler […]

La face cachée de l’avocat Nutella : L’incroyable bataille juridique

La question qui nous hante tous est : Que se passe-t-il lorsque les plaisirs gastronomiques croisent le chemin du tribunal ? À première vue, cela peut sembler être une histoire de mauvais goût, mais laissez-nous vous convaincre de la complexité qui entoure l’affaire. Le début inattendu : Quand la gastronomie rencontre le palais de justice […]

Les Super-héros de la Formation : Ils Sauvent votre Carrière sans Cape

Avez-vous déjà entendu parler des super-héros de la formation ? Non, ce ne sont pas des personnages en costumes moulants avec des pouvoirs magiques. Nous parlons plutôt d’initiatives de formation innovantes, souvent insoupçonnées, qui peuvent véritablement booster votre carrière professionnelle. Voyons ensemble de quoi il s’agit. Découvrir les Champions Cachés : Ces Formations Insoupçonnées Si […]

Enquête Exclusive : Les secrets les plus sombres de la justice internationale

De notre côté, nous avons toujours été passionnés par le monde de la justice internationale. Au fil de nos recherches et investigations, nous découvrons un domaine complexe, mystérieux et parfois déroutant. L’opacité de la magistrature internationale : entre indépendance et manque de transparence En matière de magistrature internationale, on parle beaucoup d’indépendance. C’est sans aucun […]

Comment la formation continue peut-elle booster votre carrière : une perspective peu commune ?

L’importance stratégique de la formation continue dans le contexte du marché du travail actuel La formation continue est devenue incontournable dans la dynamique actuelle du marché du travail. En raison de la compétition toujours plus féroce et de la complexification continue des domaines professionnels, nous observons une de plus en plus grande importance accordée à […]

Les Super-héros du Droit : Avocats extraordinaires qui changent le monde

Nous vivons dans un monde où la justice est souvent incarnée par des avocats bien réels qui, à travers leurs actions, se transforment en super-héros du quotidien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces professionnels du droit sont parfois plus impressionnants que les super-héros que nous pouvons voir dans les bandes dessinées ou au cinéma. […]

Découvrir le Droit UCP

En tant que l’un des plus prestigieux programmes de droit de France, le Droit UCP offre une expérience éducative de premier ordre. Un programme complet, des professeurs experts, une pédagogie innovante, tous ces éléments se combinent pour offrir un environnement d’apprentissage stimulant.

Que vous soyez au début de votre parcours juridique ou que vous cherchiez à vous spécialiser davantage, le Droit UCP a quelque chose à vous offrir. Il offre une gamme de programmes qui couvrent différents domaines du droit, de la Licence de Droit au Master en Droit, en passant par la Legal Tech.

La Licence de Droit à UCP

La Licence de Droit à UCP est une introduction solide à la discipline. Il s’agit de l’étape fondamentale pour quiconque aspire à une carrière en droit. La licence donne aux étudiants une base solide en droit civil, droit constitutionnel, et droit administratif. De plus, l’UCP met l’accent sur l’innovation avec l’introduction de cours en Legal Tech dès le niveau licence.

Le Parcours vers le Concours de Droit

Un autre aspect important du Droit UCP est la préparation au concours de Droit. Grâce à des programmes de préparation spécifiquement conçus, les étudiants peuvent maximiser leurs chances de réussite à ce concours difficile mais gratifiant.

UCP : Une Faculté de Droit Distinguée

Au cœur du Droit UCP se trouve sa Faculté de Droit. Cette institution est reconnue pour son excellence académique et sa recherche novatrice. La faculté est composée d’éminents universitaires et de professionnels du droit qui apportent un mélange unique de théorie et de pratique à la salle de classe.

Des Programmes Avancés : Le Master en Droit et la Licence Legal Tech

Pour ceux qui cherchent à se spécialiser davantage, le Droit UCP propose également un Master en Droit et une Licence Legal Tech. Le Master en Droit offre une occasion unique d’approfondir votre connaissance du droit, tandis que la Licence Legal Tech offre une combinaison unique de droit et de technologie, vous préparant à l’avenir du droit.

Étudier le Droit à Paris avec UCP

Et enfin, qu’est-ce qui pourrait être mieux que d’étudier le droit à Paris ? Paris, la Ville Lumière, est le cadre idéal pour une expérience éducative inoubliable. Étudier le droit à Paris, c’est se plonger dans l’histoire et la culture, tout en ayant accès à des institutions juridiques de premier plan.

Chaque étape de votre parcours en droit est importante. Chez Droit UCP, nous sommes déterminés à vous fournir les ressources, le soutien et l’expertise dont vous avez besoin pour réussir.

Commencez votre voyage aujourd’hui !